2025年度第1回定例会で代表質問を行いました。

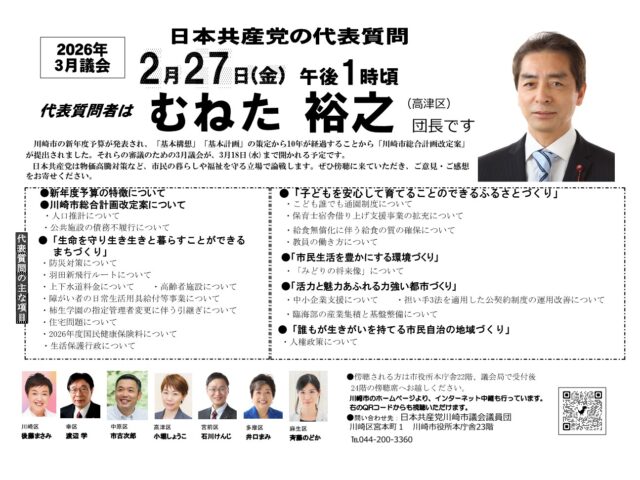

2025年2月28日(金)宗田裕之団長が代表質問質問を行いました。2025年度予算の特徴について、資産マネジメントについて、教員不足について、等々力緑地公園再編整備について、防災対策について、臨海部の水素戦略についてなど、質問しました。

2025年2月28日(金)宗田裕之団長が代表質問質問を行いました。2025年度予算の特徴について、資産マネジメントについて、教員不足について、等々力緑地公園再編整備について、防災対策について、臨海部の水素戦略についてなど、質問しました。

代表質問(初回)の全文は以下の通りです。

2025年 第1回川崎市議会定例会 日本共産党代表質問

日本共産党 宗 田 裕 之

新年度予算の特徴についてです。

新年度一般会計予算の規模は、前年度比215億円増の8927億円で過去最大。市税収入も前年度比194億円増の4048億円で4年連続、過去最大です。これは個人市民税が163億円増、固定資産税23億円増などによるものです。

財政力指数は、政令市トップで、新年度は普通交付税・不交付団体となる見込みです。財政健全化指標は、すべて基準値を下回っており、極めて優良。一人当たりの市債残高は、政令市の平均よりも13万円低く、借金の負担額が少ないのが特徴です。川崎市の生産年齢人口割合は政令市で最も高く、人口推計でも今後5年間は人口が増加し続けるため市税収入の増加は今後5年間続くと予想されます。このように、市税収入、財政力指数、財政健全化指標のどれをとっても、川崎市は政令市でトップクラスの財政力を持っています。

社会保障費についてです。

この間、市長は社会保障費の増大を「財政が厳しい」理由の一つとして挙げてきました。社会保障費である扶助費は、前年度比188億円増ですが、これは児童手当や保育所運営費、障害福祉サービスの増によるもので、どうしても必要な費用であり、増加した部分のほとんどは国や県からの補助から賄われます。扶助費の一般財源の比率である経常収支比率は。この間、19%程度にすぎず、ほとんど変化はありません。要するに扶助費の市負担比率は増えていないのです。

しかも、一人当たりの扶助費の額は引き続き政令市の加重平均を下回っており、福祉予算である民生費も1人当たりにすると政令市平均よりも約2万円低い状況です。一方、一人当たりの個人市民税は、政令市平均より約3万円高く、政令市トップです。個人市民税は政令市で最も高いのに、その税収が福祉・暮らしには十分還元されていないのではないか、市長に伺います。

資産マネジメントについてです。

市は、「地域ごとの資産保有の最適化」と称して、麻生区、高津区、幸区、川崎区をモデル地区に指定し、2~4の中学校区を単位に、その中の施設で老朽化して利用率が低い施設同士を集約・統廃合していくという計画を発表しました。集約・統廃合の対象となる施設として、休日急患診療所、子ども文化センター、老人いこいの家や福祉施設などが含まれています。この計画の問題点について質問します。

第1の問題点は、人口推計で人口減少を前提に「これ以上の床面積を増やさない」としていることです。もともと川崎市の市民一人当たりの公共建築物の床面積は、政令市の下から4番目で、北九州市、大阪市、神戸市の半分しかありません。人口について言えば、本市の人口はさらに増え続け、今よりも減少するのは30年後のことです。ただでさえ少ない床面積を人口減少を前提に増やさないという方針は間違っています。当面の人口増加に対応できる施設を作るべきです、市長に伺います。

第2の問題点は、実施方針の中心が「いかに今の施設を減らしていくか」に主眼が置かれており、不足している施設の対策がありません。平均倍率が10倍以上の市営住宅、待機者が2000人以上の特養ホーム、政令市で下から2番目の公園面積、小中学校の教室などは、これからさらに人口は増加し、高齢化も進むため、不足した状況はさらにひどくなり、この状況が30年近く続きます。不足している施設は、増設するべきです、市長に伺います。

第3の問題は、集約・統合して減らす施設の基準が、築年数と利用率が低いこととなっており、市民にとってなくてはならない施設が統廃合される懸念があるということです。例えば、休日急患診療所などは、まさに休日や急患にはなくてはならない施設であり、コロナ過でもワクチン接種のための接種会場として重要な役割を果たしました。子ども文化センターや老人いこいの家などは、近くにあるからこそ使いやすいのであって、統廃合されるとなくされた地域にとっては、大きな問題です。安易な統廃合は見直して、できるだけ身近な地域に必要な施設を作るべきです市長に伺います。

子育て支援策についてです。

子育ての経済的負担の軽減について、市長に伺います。

東京都はこの間、子育ての経済的負担を軽減する事業を相次いで発表しており、いわゆる「多摩川格差」は本市の保護者に大きな衝撃を与えています。東京に住んでいれば、医療費は18歳まで完全無料、学校給食費も、私立高校の授業料も、すべて無料です。また第一子の保育園利用料も今年の秋ごろから無料にする方針が発表されました。どれくらいの差があるか、川崎市に住む世帯年収600〜700万円で子どもが2人いる世帯をモデルに我が党独自に試算しました。子どもがそれぞれ0歳から保育園を利用し、小学校と中学校ともに公立学校へ進学した場合、合計で約400万円です。同じ世帯が東京に住めば、0円で済みます。

このような深刻な状況にも関わらず、来年度予算案では子どもが産まれてからの経済的負担を軽減する新規事業や拡充は一切入っていません。川崎市の保護者の想いがまったく反映されておらず、非常に残念です。

市長は本定例会の施政方針で子育て施策について「国として責任をもって実施することを引き続き強く要望する」としていましたが、18歳までの医療費や学校給食の無償化など、県内の市町村にもできたことが政令市トップの財政力を誇る川崎市にできないはずがありません。国への要望をしながらも、川崎市独自の支援をさらに拡充することもできるのに、なぜやらないのか、市長に伺います。

教育をめぐる環境整備についてです。

学校給食費についてです。

学校給食の質を維持するために引き上げとなった学校給食費は、保護者負担が据え置きとなりました。我が党が繰り返し求めてきたことであり当然の対応です。来年度の給食費引上げ分はおよそ9億円となりますが、国の交付金と市費それぞれ半額ずつ充て予算を確保したとのことです。これで2年連続、給食費へ市費を活用することになりました。市長はその理由を物価高騰対策としての学校給食費の支援と施政方針の中で述べていますが、物価高騰が続く限り保護者負担は増えないと考えてよいのか伺います。

教員不足についてです。

2月1日現在、教員の未充足は205.5名となり、昨年同月の142.5名を大きく上回って過去最多となりました。学校別で見ても、特に7割以上の小学校で未充足が発生し、2名以上未充足の学校は41校、5名、6名の未充足が起きている学校もあります。2月時点で休職となった教員は92名。そのうち約8割の71名の休職事由は精神疾患です。業務過多によるコミュニケーション不足等、未充足が常態化している職場環境の改善は急務です。教員不足の解消は最優先に取り組んでいかなければなりません。

今年度は4月から131.5名の未充足でスタートし、一度も改善できることなく200名を超える未充足となりました。間もなく新年度です。子ども達の学ぶ環境を守るために4月時点で教員の未充足はゼロにすることが不可欠です。見通しについて伺います。

特に増加するのが産育休の代替教員の未充足です。202名の未充足のうち91名は産育休に対する代替教員未充足という状況になっています。文科省は昨年11月に産休・育休者の業務を代替する教職員の安定的な確保について事務連絡を発出し、毎年度一定数の産育休の取得者が出ることを見越してあらかじめ正規の教員を採用することが可能となりました。この制度を最大限活用し産育休取得予定の代替教員を正規で確保するべきです。伺います。

今年度教育委員会は通常の選考に加えて秋期、冬季と合わせて三度の選考試験を行いました。「やれることは全てやる」正規教員の確保に向けた取組として賛同するところですが、肝心の採用方針が変わっていなければ抜本的な解決は図られません。定員の一定数を臨時任用教員で埋めるのではなく、全て正規の教員で確保する方針に改めたのか伺います。

教員の奨学金返還支援制度についてです。

私達が何度も求めてきた奨学金返還支援制度がこの度実現しました。しかし、成績上位者40名という実態は全く不十分です。

東京都は、今年4月以降に都内の教員や技術系の公務員に採用された人に対し、奨学金を最大150万円返済する仕組みを来年にも開始、採用2年目から11年目までを対象に毎年15万円、最大150万円の返済を都が行うとの事です。

本市も成績上位者に限らず、対象者全てに支援を行うべきです。伺います。

体育館への空調設置についてです。

ようやく体育館への空調設置が始まります。まずは断熱化済みの7校、スケルトン改修が行われる8校、合わせて15校から設計・工事が始まるとのことです。2018年度、わが党が代表質問で「命の問題」として市立学校体育館への空調設置を求めましたが、「他都市、国の動向を注視する」という答弁で設置されることはありませんでした。それから7年、温暖化は年々深刻さを増し、他都市の設置が着々と進む中、ようやく設置を決めたという対応は、あまりにも遅すぎると言わざるを得ません。早急な設置が求められます。いつまでにすべての体育館に設置を行うのか伺います。

来年度から普通教室の空調の一斉更新、特別教室への空調の新規設置が順次開始されます。この事業は付帯決議により市内事業者の活用が求められていますが、市内事業者はほぼ下請けという実情です。地域経済の成長、活性化、迅速な災害時の連携を考慮すれば市内事業者は元請けとなる取組にすべきです。見解を伺います。

体育館は避難所となる観点を忘れてはなりません。災害時に空調の電源の確保も必須です。経済産業省が進める「特例需要場所」という制度があります。体育館の空調設置の際にこの制度を申請し保安上支障がなければ本来一施設一本しか認められていない電線からの引き込み線を追加することができます。これにより2系統から電力供給されることとなり、災害時の停電リスクの軽減、復旧の長期化を防ぐことに加え、空調設置に伴い多額の費用を要する受変電設備の交換が不要となり、他都市でも制度の活用が行われているとのことです。この制度を申請し、合わせて断熱化、スケルトン改修等の際には太陽光パネル、蓄電池を設置し再エネと併せた体育館の災害時の電源確保を行うべきと考えますが、見解を伺います。

障がい者施策についてです。

日常生活用具給付等事業についてです。

物価高騰が続き、日常生活用具の価格も上昇し、購入がたいへん困難になっています。現行の日常生活用具の給付上限額は2013年10月に改正されたまま11年も経っており、障がい者団体の皆さんからは毎年、給付上限額の引き上げのつよい要望が出されていますが、来年度予算案においても物価高騰に見合う増額はされていません。京都市、名古屋市、仙台市は実態価格に対応し基準額を引き上げました。本市はなぜ引き上げを行わないのか伺います。

視覚障がい者団体からは拡大読書器が価格高騰で購入できないと強い訴えがあります。これは川崎市では合理的配慮の提供が行われていない事になると考えます。本市が作成している「合理的配慮の提供のサポートブック」では「合理的配慮は、建設的な対話を通じて双方が納得した方法で提供されるもの。」「当事者の意向を尊重し、目的がどのような手法であれば達成できるか、対話を通じて考えましょう。」として、建設的対話をすべきと示しています。拡大読書器について視覚障がい者団体と話し合いをすべきではないですか。伺います。

アゼリア地下街の連続した点字ブロック設置についてです。

川崎市視覚障害者福祉協会から提出された「アゼリア地下街の点字ブロック等の整備に関する請願」が、昨年12月議会において全会一致で採択されました。協会の長い運動とともにわが党も繰り返し求めてきましたが、一刻も早い具体化が求められています。

まずは、協会のみなさんの意見を聞くことです。昨年4月から事業者にも義務付けられた合理的配慮の提供にあたり建設的対話を行うことについて、本市は「アゼリアに要請をしている」との答弁を繰り返してきましたが、その後行ったのか。いつ、どのような内容で行われたのか伺います。

請願理由には警告ブロックがないために急な階段の踊り場まで転落したとの事例で訴えていました。二度とあってはならないことです。早急な対応が必要ですが伺います。

設置に当たりこれまでの本市の答弁では「アゼリアの経営判断による」と進展がみられませんでしたが、請願審査の質疑で局長から「市費を入れる形で」との答弁がありました。来年度予算案にいくら計上されているのか伺います。設置にむけた取り組み内容や今後のスケジュールなど、どのように進める予定なのか伺います。

高齢者施策についてです。

特別養護老人ホームについてです。

1月1日現在、特養ホームの待機者数は要介護4が620名、要介護5が422名含む2104人です。これまで施設整備に関して「ニーズやサービスも多様化しているので、特養ホームのほか、施設・居住系の介護サービスや地域密着型サービスをバランスよく組み合わせ」第9期かわさきいきいき長寿プランにおいて進めているとの答弁です。特養ホーム整備についてはショートステイからの転換や既存施設の増築での計画がありますが、バランスよくと言いながら新規建設整備だけが計画されないのはなぜなのか伺います。

介護施策の拡充についてです。

介護職の確保・定着に向けた支援について、私たちが求めてきたケアマネージャーの更新研修受講料の全額補助や家賃補助の職種の拡充が来年度予算に計上されました。更新研修については、対象の100名を超えた場合は、申請者全員に補助を受けることができるのか伺います。

訪問系サービスにおける認知症専門ケアの研修については受講料の補助を、2024年度介護報酬改定に伴い加算の算定で必要となった通所系サービスの入浴介助に関する研修についてはより質の高い入浴が提供できるような学習や研修を開催してほしいとの要望があります。引き続き確保・定着支援の拡充を検討すべきです伺います。

帯状疱疹ワクチン接種についてです。

私達は、帯状疱疹の重症化、後遺症などを抑えるためにもワクチン接種の公費助成を求めてきました。今回、厚生労働省の方針が示され、2025年度予算案に新規事業として、帯状疱疹ワクチンの定期接種化への対応として事業費5億8,621万円を計上しました。

定期接種の自己負担額についてです。接種費用は各自治体が定めることになります。すでに無料を決めた自治体もあります。自己負担なく、より多くの対象の方が接種できるよう、本市でも定期接種は無料にすべきです、伺います。本市が検討している自己負担額についても、伺います。

次に、任意接種についてです。帯状疱疹は50歳代から発症率が急増するといわれています。本市は接種費用の助成を実施していませんが、2023年以降、一気に任意接種費用を助成する自治体が拡がり、全国で700を超える自治体が50歳以上を対象に費用の半額程度の助成を実施しています。本市でも、任意接種への助成に踏み出すべきです、伺います。

ピロリ菌検査・除菌による胃がん対策についてです。

がんの罹患数の部位別で3位、11.6%を占める胃がんの8割から9割以上がピロリ菌感染が原因であるとされています。この胃がん罹患予防として、2016年度から、「中学3年生」を対象に毎年ピロリ菌検査・除菌を全額公費負担で実施している佐賀県の事業の視察を行いました。除菌治療が身体的に可能で、確実に治療へ結びつけることができる最適な年齢として「中学3年生」しています。すべての学校が参加し、学校の健康診断で提出する検尿の残りの尿で実施し、陽性者は便検査キットで要治療者を判定して除菌治療を行っています。この年齢で陰性、または除菌を行った以降はピロリ菌による胃がん罹患リスクがゼロになるため、この事業は「次世代へのプレゼント」とも話されました。

佐賀県の2024年度の事業費は3,200万円とのことです。本市に当てはめると、約4,700万円で実施可能です。毎年、この事業を継続すれば市内の胃がん罹患数を8割から9割無くすことが出来ます。医療費も大幅に低減できます。将来を見すえ、本市も「次世代へのプレゼント」である、胃がん罹患予防のピロリ菌検査・除菌を公費で行うよう求めます、伺います。

2025年度 国民健康保険料の軽減等について市長に伺います。

他の健康保険の2倍もの高すぎる国保料を協会けんぽ並みに引き下げるには、全国知事会・市長会・町村会が求めている通り、国庫からの財政支援を増やす必要がありますが、国はこれに応えないばかりか、自治体が保険料軽減のため一般会計からの繰入も解消することを求めています。いっそうの負担増を国保加入者の多くを占め、さらに増加する高齢・低得者に負わせる非情な方針です。国の方針に沿って一般会計からの繰入を削減していくと、今でも支払いに困窮している国保料は際限なく引上げになることは明らかです。今後も、国の方針に基づき保険料を引上げ続けるのか、市長に伺います。

国保料を軽減するには、一般会計からの繰入を増額する以外にはありません。国保世帯の生活実態を見れば、2025年度の国保料は引き下げなければならないことは明らかです。一般会計からの繰入の増額を求めます、市長に伺います。

また、県内他自治体が子育て世帯の負担軽減として、18才までの均等割の減免を行っていることを紹介し実施を求めると、市独自で19歳未満の軽減を行っていると必ず答弁されます。しかし、この軽減の原資は国保料で、国保加入者が支出しています。公費から支出すべきです、市長に伺います。

中小企業支援についてです。

中小企業に対する物価高騰対策についてです。

「仕事がなくなった」「材料費の値上がり分を価格に転嫁できない」など、市内の事業者からは悲鳴が上がっています。市長は、市政方針演説の中で「県内の景気動向は、緩やかに回復されているものとされている」と述べましたが、これは現状を反映しておらず、実態は深刻です。

新年度の、商業・農業・中小企業・信用保証料補助事業を含めた中小企業支援事業関連予算は、前年度比9771万8千円減の15億6782万円で、一般会計予算の0.17%に過ぎません。2022年度の決算調書によると、本市の市民一人当たりの商工費は16,959円で、これは政令市平均の2分の1以下です。これで、材料費の高騰や円安、生産拠点の海外への移転など、苦境に立たされている市内事業者の「底支え」ができるでしょうか、中小企業予算の抜本的な増額が必要ではないですか、市長に伺います。

今、中小企業支援で求められているのは、「仕事の確保」です。営業力が弱い事業者にとって、市のコーディネーターによるビジネス・マッチングは、心強い支援となります。本市の企業マッチングは、中小企業診断士など8名のコーディネーターにより行われています。今年4月から12月までのマッチング実績は、109件です。受発注に結び付いた事例もありますが、「全体は把握していない」とのことです。大阪市では、広範な分野から集められた33人のコーディネーターによって、今年度のマッチング支援の件数は377件で、本市の3倍です。担当職員のお話では、その内、商談につながる可能性の高いものが198件あったとのことです。事業者を引き合わせるだけでなく、受発注に結び付くか、サポートを行います。本市もコーディネーターを大阪市なみに増やし、市内事業者の受発注機会拡大までサポートすべきです。伺います。

商店街支援についてです。

物価高騰やコロナ後の消費動向の変化、後継者不足で、閉店を余儀なくされる商店も少なくありません。商店街からも「イベントを行いたくても、人もお金も足りない」と、支援強化を望む声が上がっています。ところが、イベントを支援する「商店街ソフト事業支援補助金」は、1255万円にとどまり、昨年度より9万5千円減額となっています。物価高騰を加味すれば、実質の予算はさらに減額されることになります。予算を増やし、イベントを行う商店街の負担を軽くすべきです。伺います。

等々力緑地再編整備実施計画についてです。

川崎とどろきパーク株式会社からの大幅な事業費の増額請求についてです。

市は事業者の要求に基づき全体の事業費を算出した結果、推定総事業費1232億円、契約時の633億円の約2倍に上る巨額の増額になることを明らかにしました。その内訳にある関係団体要望の中に、新とどろきアリーナVIPルーム等の新設19億円があります。これはBリーグが移転予定先としていた施設の開業が2年遅延したことに伴い、新等々力アリーナをBリーグのホームアリーナとするため、VIPルームが計上されているとのことです。たった2年間のためだけに19億円の予算が計上されたことになります。しかし、そもそもVIPルームはコンセッション方式により事業者の責任で資金を調達し設置される方針ではなかったのでしょうか。公共施設をプロスポーツチームが活用する場合、市民利用機会が減少する側面があるなかで、なぜ市民の税金で設置しなければならないのか伺います。

現在のアリーナにはすでにVIPルームが設置されています。今のアリーナのまま移転先が完成するまでBリーグの開催を行うよう市から要請するべきではないですか伺います。

等々力アリーナはBリーグの本拠地でなくなります。本来Bリーグの本拠地として運営する思惑から外れることとなったわけですから、無理やり新アリーナを建設するのではなく、今あるアリーナを活用し市民の為の施設とするべきです。伺います。併せて新アリーナの建設を中止した場合の事業費の削減額を伺います。

契約の解除の検討についてです。目黒区はPFIで進めていた区民センター等の整備事業について、当初予算より100億円増えることが明らかとなったため、事業の中止を決定しました。一方、本市は契約解除した場合にさらに事業費が270億円以上追加となるとして事業継続を選択しました。契約解除した際の事業者への補償の中に新施設供用開始時期の遅れに対する逸失利益を計上しています。しかしその損失補償は事業契約105条の市による任意解除を想定したものです。106条には「不可抗力による解除」が規定されています。その要件のなかに「特定事業契約のために多大な費用を要すると判断したとき」があります。事業費が2倍となる増額はこの要件にあてはまらないのか伺います。また不可抗力による解除の場合の損失補償について公開されていません。その内容はどのようになっているのかも併せて伺います。

防災対策についてです。

震災対策のかなめである、木造住宅耐震改修助成制度についてです。

予算案では助成額を30万円増額し一般世帯は130万円に、対象件数を15件増やして65件にするとのことです。しかし、これでは求められる水準からはまったく不十分です。能登半島地震を受けて、今年度は耐震診断士の派遣制度の利用者は450件をこえています。これだけの人たちが診断を受けているにもかかわらず、改修に進まないのは、費用が高く、断念せざるを得ないからです。少なくとも助成金額を一般世帯で200万円まで増額し、補助件数も200件程度には拡大すべきですが、伺います。

その際、安価でできる耐震補強工事を認めることも重要です。名古屋工業大学高度防災工学センターが提供する低コストの耐震補強工法を補助対象にする自治体が増えており、すでに27府県が採用しています。この工法で修理することにした能登の中規模半壊と認定された家屋は、従来工法で4100万円の見積もりだったものが、508万円にその他必要経費があれば修理できることがわかり、安どしています。この工法を導入した自治体では補助件数が急増しています。国の基準を満たしながら安価でできる工法についても検討すべきですが、伺います。

下水道管路の点検についてです。

埼玉県八潮市の事故を受けて、本市でも2メートル以上の下水管の点検を行ったとのことですが、点検方法と結果をうかがいます。専門家の指摘では、目視では管の老朽化は完全にはわからないと言われています。基本的には老朽管の更新を急ぐ以外にないと思います。老朽管の更新計画を前倒しで行うべきと思いますが、伺います。

また、下水道は独立採算だとして、老朽化対策を使用料の値上げで行うべきだとする議論がマスコミや政府からもされています。しかしこうした公共財は市として整備すべきものであり、老朽化対策のために値上げをするべきではありません。現在上下水道とも料金の見直しを検討していますが、にわかに浮上した老朽化対策は一般会計の繰り入れを増やすことで対応すべきです。本市の対応を伺います。

臨海部の水素戦略についてです。

臨海部の水素戦略関連予算は、液化水素サプライチェーンの商用化実証事業に向けて、扇島地区への一般道路・高速道路アクセスに5億円、岸壁・港湾道路等港湾施設の基盤整備に1.9億円など計6.9億円が計上されています。事業者の当初の計画ではオーストラリアで褐炭から水素を作り、液化水素にして船で運び、扇島のJFE跡地の水素拠点で受け入れるとして、28年度から30年度に実証事業を実施、30年度から商用化するとされていました。川崎市政だよりでも3ページも使い「海外から大量の水素を運ぶ」と報じています。

しかし、28年度からの商用化実証について、政府の「産業構造審議会グリーンイノベーション部会」は昨年9月、「豪州ビクトリア州からの水素調達は難しくなった」として国内からの水素調達に切替えることを発表しました。これは重大な計画変更です。国は、昨年9月に商用化実証におけるオーストラリアからの調達を中止したのに、なぜ、委員会などで報告しなかったのか、伺います。また、オーストラリアからの水素調達は何が原因で中止したのか、伺います。国内水素に切り替えるということですが、どこから調達するのか、グレー水素も含むのか、伺います。

以上で質問を終わります。