物価高騰の緊急対策として消費税5%への減税を求める意見書(案)

新年度になっても止まらない物価高騰への緊急対策として、日本共産党川崎市議団は3月議会で「消費税5%への減税を求める意見書」を提案しました。

意見書では、税制とは所得の再分配によって暮らしを守り格差を是正するためにありますが、低所得者からも一律に税を取り立てる消費税はそうした原則に反していることも指摘しました。

結果は残念ながら賛成少数で否決されました、市議団では引き続き市民の暮らしをあたためる施策を進めるよう求めていきます。

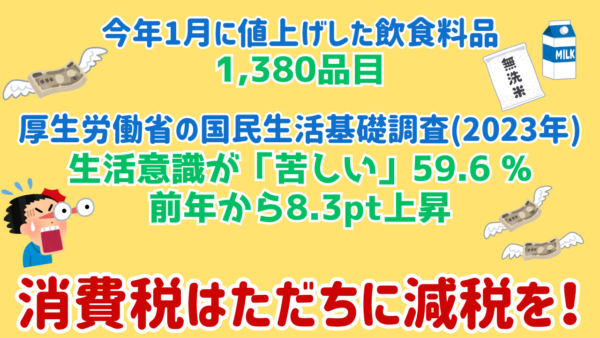

円安などを起因とする急激な物価高騰が国民生活に悪影響を及ぼしており、生鮮食品を除く消費者物価指数は令和6年12月に前年同月比3.0%上昇と40か月連続で上昇したほか、食品主要195社を対象とした民間の価格改定動向調査によると、本年1月に値上げが決定している飲食料品は1,380品目となり、調査開始以降1月としては過去最多となった。

他方、名目賃金から物価変動の影響を除外した実質賃金は平成8年をピークに、令和 5年まで年収で約74万円低下するとともに、厚生労働省が令和5年に実施した国民生活基礎調査では、生活意識が苦しいとした世帯は59.6 %と前年の 51.3 %から8.3 ポイント上昇するなど経済的困窮が拡大している。

こうした状況下においても、消費税は買い物をすれば必ず納付する必要があり、かつ 税率も一律であるため低所得者ほどその負担が大きくなり、事業者にとっては消費税分を商品の価格に転嫁できなくても課税され、経営が赤字であっても納税義務が生じ得ることから、物価高騰に苦しむ国民の暮らしと中小企業の事業活動を守るための緊急対策として消費税率を5%に引き下げる減税は急務である。

実際、昨年11月に実施された民問の世論調査では、消費税の減税に賛成との回答が約6割に上るなど、消費税の減税が国民から求められていることは明白であり、実施に当たっての財源についても、中小企業を除く法人税率を直近の段階的引下げ以前の水準である28%に戻すなど、大企業や富裕層を優遇する税制を正して応分の負担を求める税制改革を実施することにより、年間 14.6兆円を確保することが可能である。

本来、税制及び財政は、所得の再分配によって暮らしを守り格差を是正するためにあるが、低所得者からも税を取り立てる現行の消費税の仕組みは、生活していくために最低 限必要なお金には課税しない生計費非課税の原則や、負担能力に応じて課税を行う応能負 担原則に反するものになっているのが現状である。

よって、国におかれては、国民の暮らしと中小企業の事業活動を支えるため、物価高騰の緊急対策として消費税を直ちに5%へ引き下げるよう強く要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。